Griselda Tirado Evangelio

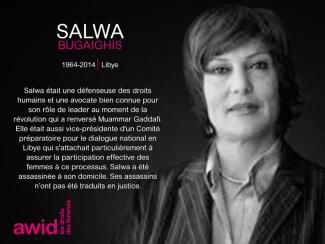

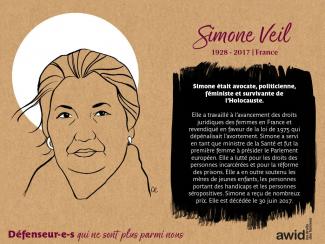

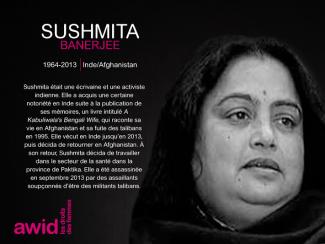

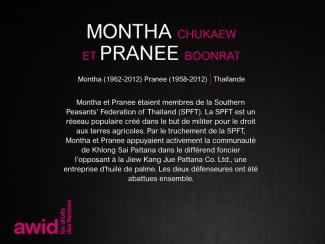

L’hommage se présente sous forme d’une exposition de portraits d’activistes du monde entier qui ne sont plus parmi nous qui ont lutté pour les droits des femmes et la justice sociale.

Cette année, tout en continuant à convoquer la mémoire de celleux qui ne sont plus parmi nous, nous souhaitons célébrer leur héritage et souligner les manières par lesquelles leur travail continue à avoir un impact sur nos réalités vécues aujourd’hui.

49 nouveaux portraits de féministes et de défenseur·e·s viennent compléter la gallerie. Bien que de nombreuses des personnes que nous honorons dans cet hommage sont décédé·e·s du fait de leur âge ou de la maladie, beaucoup trop d’entre iels ont été tué·e·s à cause de leur travail et de qui iels étaient.

Visiter notre exposition virtuelle

Les portraits de l'édition 2020 ont été illustrés par Louisa Bertman, artiste et animatrice qui a reçu plusieurs prix.

L’AWID tient à remercier nos membres, les familles, les organisations et les partenaires qui ont contribué à cette commémoration. Nous nous engageons auprès d’elleux à poursuivre le travail remarquable de ces féministes et défenseur·e·s et nous ne ménagerons aucun effort pour que justice soit faite dans les cas qui demeurent impunis.

« Ils ont essayé de nous enterrer. Ils ne savaient pas que nous étions des graines » - Proverbe mexicain

Le premier hommage aux défenseur-e-s des droits humains a pris la forme d’une exposition de portraits et de biographies de féministes et d’activistes disparu·e·s lors du 12e Forum international de l’AWID en Turquie. Il se présente maintenant comme une gallerie en ligne, mise à jour chaque année.

Depuis, 467 féministes et défenseur-e-s des droits humains ont été mis·es à l'honneur.

Contenu lié

Huffington Post: Mort de Simone Veil: l'ancienne ministre de la Santé est décédée ce vendredi

Le Monde: Mort de Simone Veil, icône de la lutte pour les droits des femmes

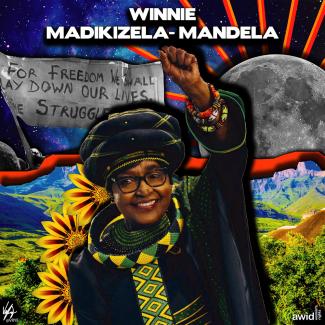

Winnie a été décrite comme une « militante enflammée » qui a combattu le régime de l’apartheid en Afrique du Sud.

Son engagement lui a valu d’être emprisonnée et placée en cellule d’isolement de nombreuses fois.

Affectueusement surnommée Ma’Winnie, elle était connue pour être quelqu’un qui parlait ouvertement des défis auxquels les femmes noires étaient confrontées pendant et après l’apartheid et cela, après avoir elle-même subi ces brutalités en tant que mère, épouse et militante pendant la lutte. Elle a su transcender l'idée couramment répandue selon laquelle le leadership est fondé sur le genre, la classe ou la race. Bien qu’étant une personnalité controversée, elle était connue par son nom xhosa, « Nomzamo », qui signifie « celle qui supporte les épreuves ».

Ma’Winnie continue d’être une source d’inspiration pour de nombreuses personnes, en particulier des jeunes femmes sud-africaines.

Sa mort a impulsé la naissance d’un mouvement qui a pour mantra : « Elle n’est pas morte, elle s’est multipliée ».

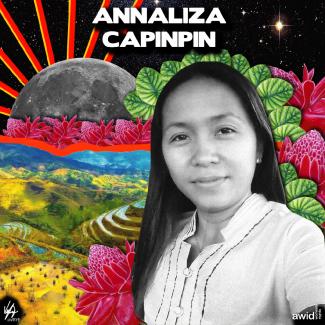

Annaliza était la présidente du Conseil de réforme agraire des pionniers de Mindanao, un groupe de coordination de la ville de Tacurong, aux Philippines.

Mère aimée de quatre enfants, sa communauté se souvient d’Annaliza comme de « celle qui dirige quand personne ne veut diriger, qui parle quand personne ne veut parler, qui a eu le courage d'aider les bénéficiaires de la réforme agraire à acquérir des terres ».

Annaliza a été abattue par des assaillants inconnus devant l'Université d'État de Sultan Kudarat (SKSU) alors qu'elle se rendait au lycée national Salabaca à Esperanza.

Sa famille a déclaré : « Naghihintay pa rin kami ng hustisya para sa kanya » (nous attendons toujours que justice lui soit rendue).

Mariam était assistante juridique à l'Alliance des droits humains Kawagib Moro.

Mariam était une fervente critique de la militarisation imposée aux communautés moro et a constamment dénoncé les bombardements aériens et les cantonnements de troupes. Elle a dû fuir et chercher refuge après avoir révélé et dénoncé des injustices commises à l'encontre des communautés musulmanes aux Philippines.

Il semble que Mariam ait été assassinée par de présumés agents de l'armée à cause de son action en tant que défenseure. Les assaillants qui l‘ont tuée l’ont épiée, ont rattrapé le véhicule dans lequel elle se trouvait et ont fait feu sur elle à sept reprises.

Elle faisait elle-même partie des 32 000 personnes déplacées par Tucuruí, un imposant barrage hydroélectrique, construit au Brésil sous la dictature militaire de 1964-1985.

En 2005, Dilma a été invitée à rejoindre le Mouvement des personnes affectées par les barrages (MAB) au Brésil et, en 2006, elle y a formé un collectif de femmes pour finir ensuite par devenir coordonatrice régionale du mouvement.

Évoquant son activisme, ses collègues racontent :

« Elle se distinguait très rapidement car elle n’avait jamais peur dans la lutte. »

Dilma vivait dans la localité rurale de Salvador Allenda, à 50 kilomètres de Tucuru. Elle a dédié sa vie à mieux protéger les communautés et les territoires affectés par la construction d’énormes projets. Elle était particulièrement préoccupée par l’impact de genre de ce type de projets et plaidait pour les droits des femmes.

Lors d’une réunion d’ordre national du MAB en 2011, Dilma évoqua les femmes affectées par les barrages, soulignant :

« Nous sommes les réelles Marias, guerrières, combattantes ici, nous nous confrontons au défi de la lutte quotidienne. »

Au cours des années suivantes, Dilma a organisé des groupes de terrain du MAB et travaillé avec les communautés pour former des coopératives paysannes qui permirent de mieux distribuer la nourriture au sein des communautés. Ensemble, elles ont amélioré la commercialisation de la pêche et développé un projet de citerne pour un accès à l’eau potable. Elle défendait aussi les agriculteurs·rices dont les terres étaient convoitées par les « grileiros » (personnes qui s’approprient les terres).

Le 22 mars 2019, à l’âge de 48 ans, Dilma, son mari et leur ami·e furent violemment assassiné·e·s. Ces trois meurtres s’inscrivirent dans une vague de violences en Amazonie contre les Movimento dos Trabalhadores Sem (mouvements des travailleurs·ses sans terre) et les activistes écologistes et autochtones.

« La vie... c’est vivre dans la joie, se lever avec un but, sentir son énergie créative, répondre à son appel. » – Sylvia Robinson

Cet espace de performances créatrices foisonnantes rassemblait des initiatives d’éducation, d’engagement citoyen, d’arts, de services sociaux et spirituels et de pratiques de développement durable. Sylvia considérait cet endroit comme une maison où « il existe un équilibre et une synergie avec les activités dont les gens ont besoin pour entretenir la vie ».

Elle comptait également parmi les membres fondateur·trice·s du Georgia Avenue Community Development Taskforce, dans le nord-ouest de la capitale, un groupe de quartier actif dans le domaine de la justice sociale et de l’organisation qui veillait à ce que la communauté ait son mot à dire dans le redéveloppement et l’embourgeoisement du secteur.

« Nous demandons des logements abordables. Nous demandons que les petits commerces qui sont ici depuis longtemps ne soient pas balayés par de nouvelles enseignes. Nous demandons des espaces verts et des lieux où les gens peuvent se rencontrer. Nous demandons à ce que le paysage urbain soit amélioré, avec des rues en meilleur état et des éclairages publics. » – Sylvia Robinson, à propos du travail de la Taskforce

Avant de devenir organisatrice, et après avoir obtenu son diplôme en informatique, Sylvia avait travaillé dans le domaine des systèmes de contrôle du trafic aérien pendant plus d’une décennie. Elle s’est ensuite orientée vers le conseil relatif à la consommation d’alcool et de drogue, s’impliquant davantage dans le travail communautaire.

« Cette implication dans la communauté, c’était ma vocation. » – Sylvia Robinson

Née à Washington D.C. le 14 août 1961, Sylvia est décédée le 18 septembre 2017 après avoir lutté contre le cancer.

« L’esprit et l’héritage de Sylvia continueront d’inspirer cette communauté pour de nombreuses années. » – ECAC

L’AWID rend hommage aux féministes et défenseur-e-s des droits humains qui ne sont plus parmi nous, et dont les contributions à l’avancement des droits humains nous font cruellement défaut.

L’hommage se présente sous forme d’une exposition de portraits d’activistes du monde entier qui ne sont plus parmi nous qui ont lutté pour les droits des femmes et la justice sociale.

Célébré en 2012 à l’occasion du lancement du 12e Forum international de l’AWID en Turquie, le premier hommage aux défenseur-e-s des droits humains a pris la forme d’une exposition de portraits et de biographies de féministes et d’activistes disparu-e-s. Des participant-e-s au Forum ont décrit cette initiative comme « une manière à la fois unique, émouvante et vivifiante de célébrer notre histoire collective ».

Lors du 13e Forum international au Brésil, nous avons célébré les activistes féministes et les défenseur-e-s des droits humains qui nous ont quitté-e-s ou qui ont été assassiné-e-s avec une cérémonie de dévoilement d’une peinture murale, un spectacle de danse et un rituel brésilien.

Entre la tenue de ces différents événements, l’hommage continue sous forme d’une galerie en ligne, mise à jour chaque année à l’occasion de la campagne de 16 jours d’action contre la violence basée sur le genre (25 novembre-10 décembre).

Depuis 2012, plus de 400 féministes et défenseur-e-s des droits humains issues de 11 régions et 80 pays ont été incluses dans notre Hommage.

L’AWID tient à remercier les familles et les organisations qui ont partagé leurs histoires personnelles et contribué à cette commémoration. Nous nous engageons auprès d’elles à poursuivre le travail remarquable de ces militant-e-s et nous ne ménagerons aucun effort pour que justice soit faite dans les cas qui demeurent impunis.

Visitez l’expo de l’hommage en ligne

Outre l’hommage rendu à ces incroyables activistes, nous souhaitons faire la lumière sur le sort de ces défenseur-e-s des droits humains qui ont disparu ou ont été assassin-é-es.

Un tiers des activistes présenté-e-s dans cet hommage ont été assassiné-e-s ou sont disparu-e-s dans des circonstances obscures. Iels ont été visé-e-s personnellement, en raison du travail qu’iels réalisaient afin de défier :

Ce fut notamment le cas d’Agnes Torres, du Mexique, assassinée en raison de son identité de genre et de son orientation sexuelle, de Cheryl Ananayo, une militante écologiste originaire des Philippines, assassinée alors qu’elle luttait contre une société minière, ou encore de Ruqia Hassan, une journaliste indépendante et bloggeuse syrienne, assassinée pour avoir critiqué l’Etat. Et de très nombreu-x-ses autres.

Avec cet hommage aux défenseur-e-s des droits humains, nous inscrivons tou-s-tes ces activistes dans notre mémoire collective et portons l’héritage de leurs luttes comme le flambeau qui éclaire les actions de nos mouvements féministes et en faveur des droits des femmes. Nous reconnaissons que la sécurité, la sûreté et le souci de soi doivent être des priorités dans l’ensemble de nos programmes politiques, et appelons ainsi tous les gouvernements et les organes internationaux à lutter contre la violence contre les féministes et les défenseur-e-s des droits humains.

Chaque programme comporte plusieurs volets, y compris le développement et la diffusion de connaissances, la recherche-action, les plaidoyers, l’établissement d’alliances et l’organisation de dialogues stratégiques.

Notre Rapport Annuel 2011 vous proposent un sommaire des principales réalisations pendant l'année, dans le cadre de chacune des programmes de l’AWID.

Nilcéa Freire était une activiste, politicienne et universitaire brésilienne. Ardente défenseuse des droits des femmes et des minorités sous-représentées dans le pays, sa vie et son travail ont été marqués par une longue histoire de luttes et de victoires.

"Nous devons, tout en résistant, continuer à chercher à progresser, et ce que nous pouvons accomplir actuellement, je pense que nous le devons à la fantastique organisation des jeunes femmes blanches, et surtout des femmes noires, dans toutes les capitales d’États et les grandes villes brésiliennes.” - Nilcéa Freire

En 1999, elle est devenue la première femme à occuper le poste de doyenne de l'université d'État de Rio de Janeiro. Elle y a dirigé la mise en œuvre de la première politique d'action positive pour les étudiant·e·s des écoles publiques, demandant au sein d’une école publique que des places soient spécifiquement réservées aux étudiant·e·s noir·e·s à faible revenu. Ce système a été adopté dans des dizaines d'autres universités publiques.

Quelques années plus tard, Nilcéa dirigea le Secrétariat spécial des politiques pour les femmes sous le gouvernement de l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva. C’est à ce titre qu’elle conduisit la première Conférence nationale des femmes. Plus de 12 000 femmes de tout le pays y participèrent et le résultat de ce travail collectif fut incorporé dans le Plan national des politiques pour les femmes.

Son engagement envers les femmes, les Afro-Brésilien·ne·s et les populations autochtones se reflète aussi fortement dans son travail de défense de leurs droits, qu’elle a mené dans le cadre des initiatives du bureau de la Fondation Ford du Brésil, dont elle était la directrice régionale.

L’activiste féministe Manoela Miklos a dit de Nilcéa qu'elle était "une femme sans égal·e".

Nilcéa s’est éteinte à Rio de Janeiro à l'âge de 66 ans, le 29 décembre 2019, des suites d’un cancer.

"Je n’ai pas de mots face à l’annonce de la mort de notre chère Nilcéa Freire. Il m’est trop triste de savoir qu’elle est partie si tôt. Elle s’est toujours rangée du côté de celleux qui ne tolèrent pas les injustices de ce monde. Elle était la ministre des femmes, sans cesse engagée dans la cause féministe. Elle nous manquera beaucoup!” - Jandira Feghali, Federal Deputy

Cette section présente les principales ressources que l’AWID recommande afin que vous puissiez mener votre propre recherche WITM.

Dans cette section

Outils en ligne

Quand vous aurez rassemblé ces ressources, vous pourrez estimer les coûts de votre recherche à l’aide de notre Fiche de travail « Êtes-vous prêts-es ? »

Ritu est une technologue féministe qui apporte son expérience au secteur non lucratif, animée par une passion pour l'utilisation d'approches innovantes pour trouver des solutions technologiques féministes. Titulaire d'un master en technologie des applications informatiques de l'Institut indien de technologie, son rôle au sein de l'AWID couvre un large spectre de responsabilités. De la supervision de la sécurité numérique et gestion des serveurs à l'administration des bases de données, en passant par le renforcement des capacités, l'évaluation technologique, la mise en œuvre de logiciels et de solutions cloud, Ritu veille à ce que l'infrastructure informatique de l'AWID soit résiliente et efficace. Avant de rejoindre l'AWID, elle a joué un rôle central dans l'avancement des initiatives technologiques des secteurs de la promotion de la santé et de l'environnement, alimentée par son engagement à tirer parti de la technologie pour le bien social.

La recherche de moyens alternatifs de production alimentaire fondés sur la durabilité environnementale gagne du terrain dans toutes les régions du monde. Cette quête mondiale présente une caractéristique centrale : la nécessité de mobiliser les populations rurales, en particulier les femmes, tenant compte de leurs priorités et de leurs connaissances locales par le truchement de l’agroécologie.

L’agroécologie est une façon de pratiquer l'agriculture ou de faire appel aux technologies qui ne nuit pas à l'environnement. Cette approche propose de rompre avec le modèle de développement rural hégémonique reposant sur les grandes exploitations et la monoculture qui profitent essentiellement aux entreprises agricoles et renforcent l'exclusion sociale.

Dans le contexte de l'agriculture familiale, l'agroécologie représente une forme de résistance au modèle de développement actuel et aux problèmes sociaux, culturels, environnementaux et économiques que ce modèle implique. L’agroécologie se pose en alternative face au manque d'autonomie financière des agriculteur-trice-s et symbolise une résistance face au modèle d'agroentreprises actuel.

Il se pourrait que les efforts uniquement axés sur l'agroécologie ne suffisent pas à résoudre tous les problèmes de la marginalisation et de l'invisibilité des femmes. Il est alors crucial d’adopter une perspective féministe afin d'analyser les normes associées à la notion de famille telle qu'actuellement constituée en tant qu'institution parfaite, ainsi que les normes relatives à la condition de subordination des femmes.

Plus simplement, il importe d'inclure une réflexion sur les rôles de genre socialement construits pour faire avancer le potentiel émancipateur de l'agroécologie dans ce débat.