Rebecca Masika Katsuva

La construction d’économies féministes a pour objet de créer un monde où l’air est respirable et l’eau buvable, où le travail est significatif et où nous bénéficions de soins pour nos communautés et nous-mêmes, où chacun-e peut jouir de son autonomie économique, sexuelle et politique.

Dans ce monde où nous vivons aujourd’hui, l’économie continue de s’appuyer sur le travail de soins non rémunéré et sous-évalué des femmes au service des autres. La poursuite de la “croissance” ne fait que développer l’extractivisme--un modèle de développement fondé sur l’extraction et l’exploitation massives des ressources naturelles, qui continue de détruire les populations et la planète tandis qu’elle concentre les richesses entre les mains des élites mondiales. Parallèlement, l’accès aux soins de santé, l’éducation, les salaires décents et la sécurité sociale sont réservés à une poignée de privilégiés. Ce modèle économique repose sur la suprématie blanche, le colonialisme et le patriarcat.

En adoptant la seule « approche pour l’autonomisation économiques des femmes», on ne fait guère qu’intégrer davantage les femmes dans ce système. Cela peut constituer un moyen temporaire de survie. Nous devons semer les graines d’un nouveau monde possible pendant que nous abattons les murs du monde existant.

Nous croyons en la capacité des mouvements féministes à créer de vastes alliances entre mouvements qui leur permettent d’oeuvrer pour le changement. En multipliant les propositions et visions féministes, nous cherchons à construire les nouveaux paradigmes d’économies plus justes.

Notre approche doit être interconnectée et intersectionnelle, car nous ne pourrons jouir d’aucune autonomie sexuelle et corporelle tant que chacun·e d’entre nous ne jouira pas de ses droits économique ni d’une autonomie financière. Nous voulons travailler avec celles et ceux qui s’opposent à la montée mondiale de la droite conservatrice et des fondamentalismes religieux et la contrent, car tant que nous n’aurons pas ébranlé les fondements même du système actuel, aucune économie ne saura être juste.

Promouvoir des programmes féministes : Nous nous opposons au pouvoir des entreprises et à l’impunité concernant les violations des droits humains en travaillant avec des allié-e-s afin de nous assurer que les perspectives féministes, relatives aux droit des femmes et à la justice de genre sont intégrées dans les espaces politiques. A titre d’exemple, vous pouvez vous informer sur le futur instrument juridiquement contraignant concernant “les sociétés transnationales et autres entreprises en matière de droits humains” au Conseil des droits humains des Nations Unies.

Mobiliser des actions solidaires : Nous oeuvrons à renforcer les liens qui existent entre les mouvements féministes et les mouvements en faveur de la justice fiscale, y compris à réclamer les ressources publiques perdues à cause de flux financiers illicites afin de garantir une justice de genre et sociale.

Enrichir nos connaissances : Nous fournissons aux Défenseuses des droits humains (WHRD) des informations stratégiques qui s’avèrent vitales dans la lutte contre le pouvoir des entreprises et l’extractivisme. Nous contribuerons à développer une base de connaissances autour du financement local et mondial et les mécanismes d’investissements qui alimentent l’extractivisme.

Créer et élargir les alternatives : Nous participons et mobilisons nos membres et nos mouvements à envisager des économies féministes et à partager nos savoirs, nos pratiques et nos programmes féministes en faveur d’une justice économique.

« La révolution corporative s’effondrera si nous refusons d’acheter ce qu’ils nous vendent: leurs idées, leurs versions de l’histoire, leurs guerres, leurs armes, leur notion d’inéluctabilité. Un autre monde est non seulement possible, mais il est aussi déjà en bonne voie. Quand tout est tranquille, je peux l’entendre respirer. » Arundhati Roy, War Talk.

Louise Malherbe est une programmatrice/commissaire de films et une critique de cinéma basée à Berlin. Elle a travaillé comme programmatrice de films pour l’association Metropolis Cinema à Beyrouth et coordonne aujourd’hui le projet Reel Streams qui vise à soutenir la diffusion du cinéma indépendant dans la région arabe. Elle est responsable de la programmation du Soura Film Festival, un festival de films queer centré sur la région S.W.A.N.A., écrit des critiques de films pour Manifesto XXI et est depuis peu commissaire de films et de festivals pour Cinema Akil.

« C’est peut-être le moment de repenser à ce à quoi peut ressembler une révolution. Peut-être qu’elle ne ressemble pas à une marche de personnes handicapées en colère dans les rues. Peut-être ressemble-t-elle plutôt à un monde qui s’immobilise parce que tous les corps qui le composent sont épuisés – parce qu’il faut donner la priorité aux soins avant qu’il ne soit trop tard. »- Johanna Hedva

Les hôpitaux sont des institutions, des sites vivants du capitalisme, et ce qui se joue lorsque quelqu’un est censé se reposer est un microcosme du système lui-même.

Les institutions sont conçues pour nous séparer de nos systèmes de soins – nous nous retrouvons isolé.e.s dans des structures rigidement hiérarchisées, et nous avons souvent l’impression que les soins nous sont imposés plutôt que donnés ou pris dans le cadre d’une conversation. Les soins institutionnels, du fait de leur intégration dans la demande capitaliste, sont cloisonnés : une personne s’occupe de votre jambe et uniquement de votre jambe, une autre s’occupe de votre tension artérielle, etc.

La photographe Mariam Mekiwi a dû subir une opération le mois dernier et documenté le processus. Ses portraits d’environnements aseptisés – néons blancs, rangées et rangées de structures répétitives – dans une palette de couleurs délavées reflètent un lieu vidé de toute vie et de tout mouvement. C’était l’une des façons pour Mariam de garder son esprit vivant. C’était une forme de protestation à l’intérieur des limites d’une institution avec laquelle elle devait s’engager.

Les photos forment le portrait de quelque chose d’incroyablement vulnérable, car regarder quelqu’un·e vivre l’effondrement de son propre corps est toujours un rappel sacré de notre propre fragilité. C’est aussi un rappel de la fragilité de ces systèmes de soins, qui peuvent nous être refusés pour de multiples raisons – allant du manque d’argent au fait de ne pas être dans un corps considéré comme suffisamment précieux, un corps peut-être trop féminin, trop homosexuel ou trop brun.

Des soins vécus comme désincarnés et solitaires, susceptibles d’être révoqués à tout moment, ne nous aident pas à nous épanouir. Et c’est très différent de la façon dont les êtres humains se comportent réellement lorsqu’iels prennent soin les un.e.s des autres. À quoi ressemblerait notre monde si nous nous engagions à démanteler les structures capitalistes actuelles qui entourent notre santé? À quoi ressemblerait-il, si nous le réimaginions radicalement?

Contenu lié

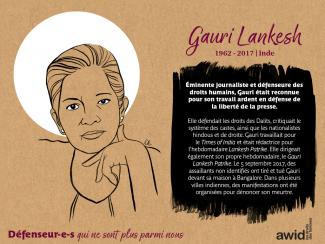

Reporters sans frontières: Inde : La journaliste Gauri Lankesh sauvagement assassinée à son domicile

En collaboration avec l'artiste Naadira Patel, nous avons créé un album qui met en lumière une sélection de moments marquants, représentatifs des quatre décennies de soutien de AWID aux mouvements féministes.

Coumba Toure

Cindy Clark, AWID

DJ Miss Ray

DJ Luana Flores

Phoenix Inana

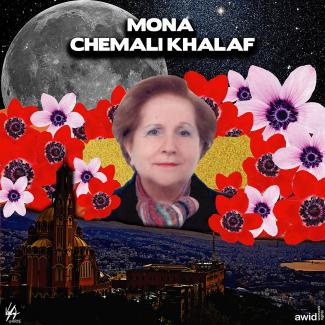

Mona était économiste et consultante indépendante sur les questions de genre et de développement.

Elle a été professeure d'économie et directrice de l'Institut d'études féminines du monde arabe à l'Université libanaise américaine. Elle est décédée subitement le 6 janvier 2018.

Des amis et d'anciens collègues disent de Mona: « Pour lui rendre hommage, la meilleure chose à faire est de continuer à faire ce qu'elle a commencé: l'égalité de genre, à tout prix.

|

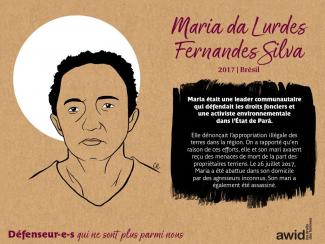

Droits humains et ethno-territoriaux Assurer la défense des droits humains et des droits de la Nature par la construction d'alliances avec des acteur·rices et organisations locales, nationales, régionales et mondiales. |

|

Développement Durable Garantir que toutes les activités économiques, culturelles et environnementales contribuent au développement durable, à la sécurité alimentaire et à la génération de revenus, dans le respect de l'autodétermination et de l'autonomie gouvernementale des communautés afro-descendantes. |

|

Education and training Former les femmes et leur donner les moyens d'exercer la défense de leurs droits dans différents espaces politiques, sociaux et économiques. Pour plus d'informations, cliquez ici! |

Membre de la communauté autochtone maya ixil, Juana était infirmière professionnelle et coordinatrice du Comité de développement des agriculteurs (CODECA)

CODECA est une organisation de défense des droits humains composée d'agriculteurs autochtones et vouée à la promotion des droits à la terre et du développement rural pour les familles autochtones dans la microrégion de Nebaj Quiché. Elle a d'abord rejoint le CODECA en tant que membre de la Juventud de CODECA (branche de la jeunesse).

Au moment de son décès, elle venait d’être élue membre du Comité exécutif du Mouvement de libération des peuples (MLP).

Le corps de Juana a été retrouvé par des voisins au bord d’une petite rivière sur la route située près de Nebaj et du village d’Acambalam, au Guatemala. Selon le CODECA, son corps portait des traces de torture.

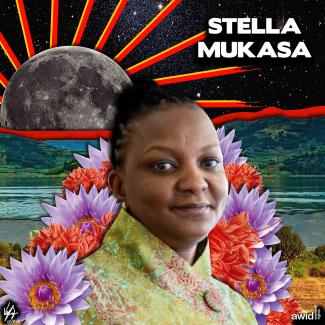

Stella a commencé sa carrière au ministère du Genre et du Développement communautaire en Ouganda. Elle œuvrait auprès des décideurs-euses politiques, pour encourager des réformes législatives, dont celle de la Constitution ougandaise en 1995 qui a entériné certaines des réformes les plus progressives pour les femmes dans la région.

Elle était adorée dans la région tout entière pour ses incessants efforts pour la création et l’application de lois et politiques sensibles au genre. Elle a joué un rôle clé dans l’ébauche de la loi sur les violences domestiques en Ouganda. Elle a aussi contribué à une mobilisation importante en faveur de Constitutions sensibles au genre à la fois en Ouganda et au Rwanda.

Par son travail au Centre international de recherches sur les femmes (International Center for Research on Women, ICRW), elle a abordé les thématiques de la violence à l’égard des enfants. Stella s’est attachée à renforcer les organisations locales qui luttent contre les violences basées sur le genre. Conférencière en Droits genrés et loi à l’université Makerere, elle a également siégé aux conseils d’administration d’Akina Mama wa Afrika, ActionAid International Uganda et l’Open Society Initiative for Eastern Africa.

Perçue comme une figure transformatrice sur les fronts de la lutte pour la libération et pour la liberté, Andaiye a été l’une des premières membres de l’Alliance du peuple travailleur (WPA), un parti socialiste en Guyane de lutte contre le régime autoritaire et participait activement à sa direction. Tout au long de sa vie, Andaiye a placé la justice pour la classe ouvrière et les droits des femmes vivant en milieu rural au centre de son action militante, et s’est battue pour l’élimination des obstacles ethniques entre les femmes indo-guyaniennes et celles afro-guyaniennes.

Andaiye fut l’une des membres fondatrices des Red Thread Women, une organisation de défense pour la juste rémunération du travail en soins réalisé par les femmes, en plus d’avoir travaillé à l’Université des Indes occidentales et avec l’organisation CARICOM. N’hésitant jamais à défier les gouvernements, elle a pointé du doigt les déséquilibres en matière de genre dans les conseils de l’État, les lois discriminatoires à l’égard des travailleur·euse·s du sexe, réclamé le droit à l’avortement en Jamaïque et s’est érigée contre les accords commerciaux, tels que le Marché unique des Caraïbes (CSME) qui permettait la libre circulation des travailleuses domestiques migrantes mais n’octroyait pas ce même droit à leurs enfants.

Elle a publié plusieurs essais universitaires, rédigé des articles d’opinion et révisé les derniers ouvrages de Walter Rodney, l’activiste politique guyanien et coleader du WPA assassiné en 1980. Survivante du cancer, Andaiye a été l’une des fondatrices de la Ligue guyanienne contre le cancer et du Groupe d’action des survivant·e·s du cancer. Elle a également siégé au conseil exécutif de l’Association caribéenne pour la recherche et l’action féministes (CAFRA), dirigé le Help and Shelter et été membre du conseil de la Commission nationale guyanienne pour les femmes. Elle a par ailleurs reçu de nombreux prix, dont le prestigieux Golden Arrow of Achievement (quatrième prix le plus important du Guyana).

Andaiye est décédée le 31 mai 2019, à l’âge de 77 ans. Les nombreux hommages que lui ont rendus des activistes, ami·e·s et celles et ceux que sa vie aura inspiré·e·s ont parlé avec éloquence de son incroyable héritage et de la grandeur de son humanité.

En voici quelques-uns :

“« Andaiye m’a profondément marquée... elle représenttait tellement de choses pour moi : une éducatrice, une combattante, elle m’a appris l’autocritique, à réfléchir plus clairement, elle m’a enseigné la survie, ce qu’est le courage sans limite, la compassion, à dépasser les apparences et traiter les gens comme des gens, sans se laisser impressionner par le statut, la classe, la race... rien de tout ça. » Peggy Antrobus, activiste féministe, auteure, universitaire, La Barbade

« Le genre d’idéalisme confiant que démontrait Andaiye, cette disposition à affronter le monde et une croyance tenace qu’on pouvait vraiment le changer... Cette politique de l’espoir... Comment honorer sa vie, son héritage et sa mémoire autrement qu’en poursuivant le travail éthiquement et en continuant à s’autocritiquer? Et de faire en sorte de placer le travail de soins des femmes au centre. » - Tonya Haynes, La Barbade

« Je peux l’entendre se moquer de notre engouement collectif. Donc, je ris tout en pleurant. Chapeau bas, chère Andaiye, et merci pour tout. Que le voyage de ton esprit soit aimant et lumineux. Passe le bonjour à Walter et aux ancêtres. » - Carol Narcisse, La Jamaïque

À l’AWID, nous concevons ces réalités féministes comme les exemples vivants des mondes que nous savons possibles. Nous concevons ces diverses réalités féministes comme des revendications et des incarnations d’espoir et de pouvoir. Elles sont ancrées dans les multiples manières de vivre, de penser et de faire autrement, que ce soit au niveau des expressions quotidiennes de nos modes de vie ou nos manières d'être en relations les un.e.s avec les autres ou au niveau de systèmes alternatifs de gouvernance et de justice.

Les Réalités féministes combattent les systèmes de pouvoir dominants tels que le patriarcat, le capitalisme et la suprématie blanche.

Télécharger le magazine complet (PDF)

Janet Benshoof était une avocate des droits humains oeuvrant aux États-Unis et défenseure de l’égalité des femmes et de leurs droits sexuels et reproductifs.

Elle a milité pour l’élargissement de l’accès à la contraception et à l’avortement dans le monde entier, et s’est battue contre des décisions anti-avortement dans le territoire américain de Guam. Arrêtée en 1990 pour son opposition à la loi anti-avortement la plus restrictive de son pays, elle a remporté une mise en demeure [MB1] au tribunal local à Guam qui a bloqué la loi, pour ensuite remporter l’affaire devant la Cour d’Appel de Ninth Circuit, décision qui devait supprimer définitivement celle-ci.

« Les femmes à Guam sont dans une situation absolument dramatique. Je n’ai nullement l’intention d’arrêter d’en parler », Janet Benshoof pour People Magazine

Janet a créé plusieurs précédents juridiques, dont l’approbation par l’US Food and Drug Administration de la contraception d’urgence, ainsi que l’application du droit international afin de garantir leurs droits aux victimes de viol lors des poursuites pour crimes de guerre de l’époque de Saddam Hussein, devant la Cour Suprême iraqienne.

Janet était présidente et fondatrice du Global Justice Center, ainsi que fondatrice du Center for Reproductive Rights, la première organisation internationale pour les droits humains, centrée sur le choix reproductif et l’égalité. Elle a siégé pendant 15 ans en tant que directrice du projet pour les droits reproductifs de l’American Civil Liberties Union, où elle a mené de nombreuses procédures juridiques qui ont contribué à façonner la loi constitutionnelle des États-Unis sur l’égalité de genre, la liberté d’expression et les droits reproductifs.

« Janet était connue pour son brillant esprit juridique, son sens de l’humour vif et son courage face à l’injustice », Anthony D. Romero.

Nommée l’une des « 100 avocat·e·s les plus influent·e·s d’Amérique » par le National Law Journal, Janet a reçu de nombreux prix et distinctions.

Née en mai 1947, Janet est décédée en décembre 2017.