Ariel Dulitzky, président du Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires, a indiqué lors d’une conférence en Argentine que le Groupe s’occupait actuellement de 43 000 cas de personnes disparues à l’échelle mondiale. L’AWID s’est entretenue avec la journaliste Marta Dillon[1] et l’éducatrice populaire féministe Claudia Korol[2] pour en savoir plus sur l’histoire de cette pratique et la façon dont elle affecte les femmes en particulier.

La pratique de disparitions forcées des personnes, que l’on considère héritée du décret "Nuit et brouillard" d’Adolf Hitler, s’est intensifiée et étendue des années 1960 à 1980 dans le cadre de la répression planifiée sous les dictatures d’Amérique Latine. Aujourd’hui, dans les pays démocratiques, ce mode de violence est l’une des formes les plus courantes de violations des droits humains et va jusqu’à affecter des personnes n’ayant aucune activité d’ordre politique.

Disparitions forcées sous les dictatures d’Amérique Latine[3]

Les tensions géopolitiques entre les États-Unis et l’Union soviétique consécutives à la Seconde Guerre mondiale, connues comme la « guerre froide », ont permis de créer le contexte nécessaire à l’émergence de nombreuses dictatures en Amérique Latine. En 1947, les États-Unis ont créé le Conseil de sécurité nationale, qui s’est développé à partir de la doctrine de « sécurité nationale ». Cette doctrine et culture de la répression des dissident-e-s idéologiques ont servi de formation[4] aux officiers des armées de différents pays d’Amérique Latine à l’École militaire des Amériques, au Panama.

Bon nombre de ces pays poussèrent cette doctrine répressive à l’extrême dans leurs pays sous l’influence de la lutte anticommuniste. La disparition forcée fut l’une des formes de violence et de répression pratiquées par ces dictatures. Dans une conférence de presse, le général génocidaire Jorge Videla, chef de la junte militaire qui a pris de facto le gouvernement en Argentine en 1976, a cyniquement déclaré : « Un disparu n’a pas d’identité. Il n’est ni mort, ni vivant, c’est un disparu… Face à cela, il n’y a rien que nous puissions faire. »[5]

Claudia Korol explique à l’AWID que « la disparition forcée est le mécanisme principal qu’a adopté la politique génocidaire. Il s’agissait d’un crime multiple : faire disparaître une personne vivante, et se convertir ainsi en maîtres de sa vie et de sa mort. Un pouvoir monumental exercé avec cruauté sur celles et ceux qui avaient osé défier l’autorité, sur leurs proches qui, sans deuil possible, se sont accrochés à une quête qui leur a pris le reste de leurs vies pour les marquer jusqu’à la fin, et, sur une société qu’il a prétendu maîtriser par la terreur ».

En décembre 1992, alors que l’avocat paraguayen Martín Almada enquêtait sur la mort de sa femme et les données que le régime du dictateur Stroessner avait en sa possession le concernant, il trouva dans un commissariat de police de Lambaré, dans la banlieue d’Asunción, un dossier inattendu: les documents qui ont consigné l’histoire de la répression dans ce pays et d’autres pays d’Amérique Latine pendant des décennies. Ces documents, appelés plus tard « les archives de l’horreur », ont permis de commencer à esquisser l’histoire de ce qui fut connu sous le nom d’« Opération ou Plan Condor ». Les dossiers documentaient la coopération entre les services de renseignements des États-Unis et ceux de l’Argentine, de Bolivie, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay. C’était un plan d’extermination visant les activistes de gauche et des mouvements sociaux.

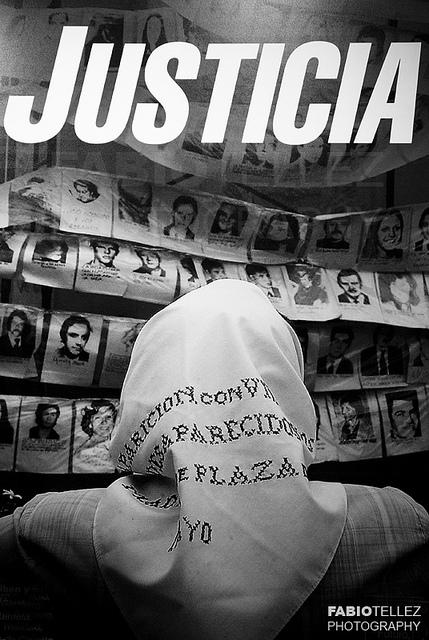

Des Mères protestent, naissance d’un mouvement

Le 30 avril 1977, les Madres de Plaza de Mayo (Mères de la Place de Mai) ont entamé leurs marches des jeudis sur la place historique pour réclamer leurs enfants disparu-e-s. « Les disparu-e-s », cet énoncé employé par le dictateur avec tant de cynisme, montre le revers de cette réalité, faisant apparaître ceux et celles qui n’étaient plus là et ceux et celles que l’on recherchait.

Comme Marta Dillon l’explique, « nous devons nous rappeler que, de la dictature au début de la démocratie, le mot d’ordre était justement "Aparición con vida" (Apparition en vie). Le mot « disparu-e » était bel et bien stratégique, dans la mesure où les disparu-e-s n’étaient pas mort-e-s mais vivant-e-s. L’utilisation de cette expression de la part des Mères et des proches était stratégique. Surtout que ces personnes n’étaient pas mortes, elles avaient disparu de leur domicile, et c’est ainsi que l’exprimaient les Mères au début : "il me manque mon fils", "il ou elle a disparu de son domicile". » Ce récit d’existence familiale et sociale s’opposa à ce que Dillon décrit comme « l’anomie à laquelle les militaires soumettaient les militant-e-s en les qualifiant d’“insurgés ou guérileros”.

En décembre 1980, alors que les dictatures sanguinaires continuaient de sévir en Amérique Latine, les Nations Unies créèrent le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires afin d’assister les familles à la recherche de leurs proches disparu-e-s. Les Madres de Plaza de Mayo d’Argentine jouèrent un rôle prépondérant dans la création de ce dernier.[6]

A partir de 1993, Ciudad Juárez, au Mexique, a commencé à vivre les mêmes crimes abominables et disparitions de femmes, qui furent aussi les premiers cas de féminicides dans ce pays. Les mères commencèrent à s’organiser pour demander justice et créèrent par exemple en 2001 l’association « Nuestras hijas de regreso a casa » (Pour que nos filles rentrent à la maison) , qui poursuit sa tâche inlassablement, jour après jour, aux côtés d’autres organisations. La disparition des 43 étudiants de Ayotzinapa, survenue le 26 septembre 2014, a ressuscité cette image des disparu-e-s et des recherches à grande échelle menées par leurs proches.

Dans l’affaire des 43, les mères et pères des disparus emploient ce slogan : « ils nous les ont pris vivants, nous les voulons vivants », qui fonctionne pratiquement en miroir de ce que réclamaient les Mères de la Place de Mai dans les années 1970. À l’instar de ces dernières sous la dictature argentine, les pères et mères des 43 sont eux aussi les proies de la négligence et de la violence étatique. Comme ils le disent sur Facebook, « nous leur demandons des nouvelles de nos enfants et ils nous envoient des policiers. C’est cette terrible réalité qu’il faut changer ».

Le dernier rapport présenté par IM-Defensoras signale que nombreux sont les autres mères et proches qui s’organisent dans leurs recherches. Celles et ceux du “Nuevo León ou Coahuila, au Mexique, qui cherchent leur enfants disparu-e-s ; les mères salvadoriennes et honduriennes qui parcourent la totalité de la voie migratoire à la recherche de leurs fils et filles migrant-e-s disparu-e-s ; les mères guatémaltèques qui cherchent leurs enfants disparu-e-s pendant la guerre depuis des décennies… Les exemples pullulent sur tous les territoires de la région ».

Femmes disparues et violence de genre

Les femmes détenues-disparues, et celles ayant survécu à la captivité dans les camps de détention, ont subi des tortures bien particulières pour le simple fait d’être des femmes. Les militantes prisonnières « ont subi des violences sexuelles, le harcèlement, des viols et des grossesses non désirées », explique Korol avant de continuer : « les femmes disparues ont été victimes de tortures d’ordre spécifiquement sexuel. C’est devenu un tabou, de la même façon que la sexualité est taboue dans notre société, un tabou qui a mis trente ans à être dénoncé, rendu visible et jugé ». Ce n’est qu’avec l’avènement des Procès pour la vérité que les témoignages des survivantes ont pu dépasser ce tabou, lui donner une voix et l’incarner. Elles ont pu commencer à raconter les horreurs qu’elles ou leurs compagnes de cellules avaient endurées. Korol fait remarquer que les plaintes déposées par les survivantes, en particulier celles pour « violences sexuelles, dans le cadre des crimes contre l’humanité, sont devenues fondamentales, non seulement pour que justice puisse être rendue, mais aussi pour permettre de penser et d’agir contre une forme de chantage dont les femmes ont toujours été prisonnières, à savoir la honte et la peur qu’elles éprouvent à devoir dire qu’elles se sont fait violer ou sexuellement agresser – ce qui revient à renouveler l’agression qu’elles ont subie ».

Récemment, au cours du procès pour génocide et crimes contre l’humanité intenté contre le dictateur Ríos Montt au Guatemala en 2013, les témoignages des femmes autochtones ixiles ont prouvé les abus et violences exercés par les militaires. Selon le rapport de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, les éléments de preuve qui ont été recueillis vont « du viol systématique de femmes, de jeunes filles et de femmes âgées à la destruction de fœtus, en passant par l’esclavage sexuel au sein de l’Armée ». Les procureurs ont présenté les preuves des viols de 1485 femmes commis par des soldats. Ríos Montt, qui a été reconnu coupable, a toutefois été libéré par la Cour Suprême de son pays. Cette libération arbitraire, due à un stratagème juridique, a constitué une nouvelle agression pour les femmes ixiles.

Femmes disparues sous la démocratie

Le trafic de drogue, la traite de personnes, l’esclavage sexuel, les féminicides sont autant de facettes des violences et des disparitions dont les femmes sont victimes. Il en va de même lorsque les États répriment les manifestations sociales, notamment les actions menées par les défenseuses des droits humains. Les politiques économiques néolibérales, leurs jeux de pouvoir qui font de l’œil aux entreprises (en particulier aux sociétés minières) dans les différents pays, la complicité entre les États et les entrepreneurs ou propriétaires terriens encouragent certaines de ces formes de répression.

Les acteurs étatiques sont souvent les principaux responsables de la violence à l’encontre des défenseuses, et de nombreux « gouvernements ont renforcé la criminalisation de ces dernières, accentuant la stigmatisation et la dévalorisation de leur travail, employant la loi de façon partisane afin de limiter leurs droits et leur liberté ». Les États ont souvent servi à « couvrir, soutenir et encourager les agressions commises par d’autres acteurs toujours plus impliqués dans la violence contre les défenseuses, tels que les entreprises nationales et transnationales et les autres pouvoirs factices, comme l’Église ou le crime organisé ».[7]

Selon le rapport de IM-Defensoras, les rares mécanismes de protection qui existent ne tiennent pas compte du fait que les facteurs tels que « le contexte dans lequel les défenseuses mènent leur travail, le genre, l’orientation sexuelle et l’identité de genre ou l’appartenance ethnique, entre autres, affectent la façon dont les défenseuses vivent les violations de leurs droits humains ».[8] Les nouvelles politiques devront tenir compte de ces contextes, et les États devront respecter leurs obligations en matière de droits humains afin d’assurer la protection des vies des défenseuses et le respect de leurs droits, quel que soit le domaine dans lequel elles déploient leur travail.

* Gabby De Cicco dédie cet article à la mémoire d’Alicia De Cicco (1952-1975), qui est toujours portée disparue.

2224x1253.jpg)