Nilce de Souza Magalhães

Photos de Mariam Mekiwi

Conceptrice de costume et modèle : El Nemrah

Dans le cadre de notre engagement à nouer des liens plus profonds avec des artistes via nos pratiques de co-création de Réalités Féministes, AWID a collaboré avec un Groupe de Travail Artistique visant à faire progresser et à renforcer les programmes et réalités féministes, dans les communautés et mouvements via l’expression créative. Notre intention ici est de rassembler des féministes créatifs·ves dans un espace puissant et audacieux pour grandir et vivre librement, et briser les récits toxiques en les remplaçant par des alternatives transformatrices.

Cette exposition rassemblera le travail d’artistes et de collectifs du monde entier, de celle.ux qui créent activement la différence que nous voulons voir dans ce monde. Ces féministes créatifs·ves comprennent Upasana Agarwal, Nicole Barakat, Siphumeze Khundayi, Katia Herrera, Ali Chavez Leeds, Colectivo Morivivi, Ika Vantian, ainsi que les organisateurs·rices de l’exposition #MeToo en Chine. Leurs voix résonnent avec force dans leur refus d'accepter les limites imposées par le patriarcat, et amplifient leurs engagements envers les communautés dans lesquelles, et avec lesquelles, i.elles travaillent. Chaque œuvre représente, à sa façon, des actes de résistance quotidienne, des histoires et des identités inédites, des liens avec la terre et nos ancêtres et, plus important encore, la solidarité qui existe au sein et entre les mouvements et luttes féministes. Ces artistes inspirent et sont inspiré·e·s par des stratégies créatives de résistance et d'initiatives féministes qui nous montrent comment nous pouvons vivre ensemble dans un monde plus juste - un monde qui place au centre le soin et la guérison.

Facebook: @AWIDWomensRights

Instagram: @awidwomensrights

Twitter FR: @awid_fr

LinkedIn: Association for Women's Rights in Development (AWID)

Née à Bahia, dans le nord-est du Brésil, Carmen est une immigrante, militante sociale et mère de 8 enfants.

Carmen a connu l'itinérance à l'âge de 35 ans, après avoir émigré seule à São Paulo. Cela l'a amenée à devenir une ardente défenseuse des communautés vulnérables, marginalisées et invisibles les plus touchées par la crise du logement. Elle est finalement devenue l'une des fondatrices de MSTC en 2000.

En tant qu'organisatrice politique visionnaire et actuelle dirigeante du MSTC, le travail de Carmen a révélé la crise du logement de la ville de São Paulo et inspiré d'autres personnes sur différentes façons d'organiser et de gérer les occupations.

Carmen a été fermement à l'avant-garde de diverses occupations. L'une d'elles est l’Ocupação 9 de Julho, qui sert désormais de scène à la démocratie directe et d'espace où chacun·e peut être soigné·e, entendu·e, apprécié·e et travailler ensemble.

Carmen a longtemps été célébrée pour son audace à redonner vie à des bâtiments abandonnés au cœur de São Paulo.

Pour en savoir plus sur sa vie, vous pouvez la suivre sur Instagram!

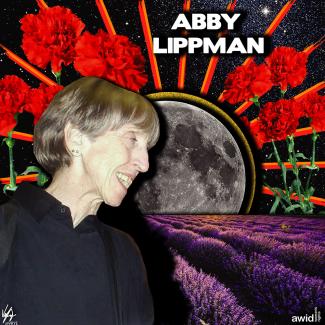

Abby était une féministe pionnière, militante des droits humains.

Ancienne épidémiologiste de l'Université McGill, Abby était réputée pour défendre les causes sociales et pour ses critiques perspicaces concernant les technologies de procréation humaine assistée et d'autres sujets médicaux. Plus précisément, elle a fait campagne contre ce qu'elle a appelé la « généticisation » des technologies de procréation, contre l'hormonothérapie substitutive et pour des recherches plus qualitatives et plus longues avant l'approbation de nouveaux vaccins comme celui contre le papillomavirus humain.

À la nouvelle de son décès, ses ami-e-s et collègues l'ont décrite avec affection comme une « ardente défenseure » de la santé des femmes.

Les soins comme fondations des économies

La pandémie du COVID-19 a mis en évidence la crise mondiale des soins et démontré les échecs du modèle économique dominant qui continue de détruire les services publics essentiels, les infrastructures sociales et les systèmes de soins dans le monde entier.

Cozinha Ocupaçao 9 Julho, de l’Association des Femmes Afro-Descendantes du Cauca du Nord (ASOM) et Metzineres ne sont que quelques exemples d'économies des soins qui se concentrent sur les besoins des personnes marginalisées et de la Nature, ainsi que sur le travail de soins, le travail reproductif, invisible et non rémunéré nécessaire pour assurer la pérennité de nos vies, de nos sociétés et de nos écosystèmes.

Jacqueline était une éducatrice malienne pionnière de la cause féministe et nationaliste.

Elle a d’abord enseigné l'anglais au Sénégal avant d'être recrutée en 1961 par le Lycée Philippe Zinda Kaboré à Ouagadougou, au Burkina Faso. Etant donné son engagement militant, elle a pris part au soulèvement populaire du 3 janvier 1966. Entre 1961 et 1966, Jacqueline était par ailleurs responsable de la presse syndicale, La voix des enseignants. Elle a été nommée directrice du Cours normal des jeunes filles (aujourd’hui connu sous le nom de lycée Nelson Mandela) jusqu'en 1974 et s'est consacrée à l'éducation des filles et à la promotion des droits des femmes.

En 1984, elle a reçu le prix Paul G. Hoffmann pour sa contribution remarquable en matière de développement national et international.

Écoutez cette histoire :

So'oalo était une fervente défenseure des droits humains, notamment en ce qui concerne les droits de la communauté LGBTQI dans le Pacifique.

Elle était membre de la Samoa Fa’afafine Association (SFA) et militait avec passion pour la reconnaissance d’un troisième genre dans le pays insulaire. Sous sa direction, la SFA a fait pression pour la reconnaissance du bien-fondé des droits de la communauté des fa’afafine et leur respect.

Elle a également été une pionnière dans l’articulation des liens entre les droits humains, l’exploitation des fa’afafines à Samoa et dans le Pacifique et la santé, le bien-être et la sécurité de la communauté LGBTQI.

Inspirante et visionnaire, on se souviendra de son dévouement admirable au service des droits de sa communauté.

une identité de genre latino-américaine

Le terme travesti désigne une identité de genre latino-américaine sans équivalent dans d'autres langues, et exclusivement féminine. C'est une personne désignée de genre masculin à la naissance qui s'identifie comme une femme.

Elles doivent toujours être adressées avec le pronom “elle”. Travesti n'est pas seulement une identité de genre située en dehors de la binarité de genre, c'est aussi une identité culturelle enracinée dans les mouvements latino-américains.

Le terme était initialement péjoratif, mais a ensuite été réapproprié comme symbole de résistance et de dignité. Chaque travesti est trans parce qu'elle ne s'identifie pas au genre désigné à la naissance, mais toutes les travesti ne se considèrent pas comme femmes trans, car travesti est déjà une identité de genre en soi.

Référence: Berkins, Lohana. (2006). Travestis: una Identidad Política . Trabajo presentado en el Panel Sexualidades contemporáneas en las VIII Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres/ III Congreso Iberoamericano de Estudios de Género Diferencia Desigualdad. Construirnos en la diversidad, Villa Giardino, Córdoba, 25 al 28 de octubre de 2006.

Son soutien aux femmes et aux personnes les plus vulnérables de sa communauté a fait que Nadine était un modèle pour beaucoup. Elle était déterminée à aider les pauvres et les sans-abri en particulier.

Bien que sa mort ait été déclarée comme étant accidentelle, la famille Ramaroson, sur l’initiative de son père André Ramaroson, a mené une enquête qui a mis en évidence des preuves de son assassinat. Elle serait décédée dans un accident mortel survenu entre Soanierano - Ivongo et Ste Marie - une histoire qui a été réfutée par sa famille. Elle avait reçu de nombreuses menaces de mort pour ses positions politiques résolues. L’affaire est toujours en cours auprès des tribunaux à Antananarivo (la capitale de Madagascar).

La lutte pour un monde rempli de lieux de travail exempts de toute forme de discrimination, de stigmatisation et d'exclusion est une lutte noble. Un monde où le travail sexuel est décriminalisé et reconnu comme travail en fait partie intégrante.

Un monde où tous·tes les travailleur·euses ont des conditions de travail sûres, des salaires décents et peuvent jouir des mêmes droits tels que l'accès à la santé, le droit à la retraite, aux congés maladie, aux vacances, à la sécurité de l'emploi et plus encore, quels que soient leur genre, leur race, leur origine ethnique, leur âge ou leurs capacités. Les droits du travail sont des questions féministes, et les syndicats féministes jouent un rôle clé dans la promotion des droits juridiques, du travail et économiques de tous·tes les travailleur·euses, en particulier les travailleur·euses migrant·e·s, les travailleur·euses domestiques, les travailleur·euses informel·les et les travailleur·euses du sexe. Ce sont ces personnes qui ont récemment été touchées de manière disproportionnée par la pandémie, sa crise des soins, les confinements, les couvre-feux ainsi que la surveillance et la répression policière accrue. Nous vous présentons ici les histoires de militantes féministes et syndicalistes qui se battent pour de meilleures conditions de travail et un monde meilleur pour tous·tes.

Yamile Guerra était une avocate bien connue, leader communautaire et activiste politique dans la région de Santander en Colombie.

Activement impliquée dans la résolution de litiges entre les communautés locales et les promoteurs immobiliers, elle s’est battue contre l’appropriation des terres illégale. Yamile a occupé plusieurs fonctions politiques, dont celle de secrétaire générale du gouvernement de Santander à Bogota, et s’était également présentée comme candidate à la mairie de Bucaramanga. Au cours des dernières années de sa vie, Yamile s’était de plus en plus impliquée dans les causes environnementales, et particulièrement celle de la défense de la biodiversité des zones humides de Santurbán, une région qui approvisionnait près de deux millions de personnes en eau potable, contre les promoteurs du développement économique.

D’après sa famille et ses ami·e·s, Yamile recevait quotidiennement des menaces de mort et avait demandé la protection des autorités.

« Elle était tout à fait consciente de la question [du litige foncier] et avait à plusieurs reprises mentionné qu’elle se sentait en danger. » - Alixon Navarro Muñoz, journaliste et amie de la famille Guerra

Le 20 juillet 2019, Yamile a été tuée par balles par deux hommes à Floridablanca, Santander. Elle venait de clore une discussion avec eux en lien avec le litige foncier. Un suspect a ensuite été arrêté pour son meurtre, lequel a admis avoir été payé pour organiser son assassinat. Selon des rapports, Yamile est la troisième membre de sa famille a avoir été assassinée, en lien avec des litiges fonciers. Son père, Hernando Guerra, avait lui aussi été assassiné plusieurs années auparavant.

L’assassinat de Yamile s’inscrit dans une vague de violences et de meurtres systématiques de centaines d’activistes sociaux et défenseur·e·s des droits humains en Colombie. L’Institut d’études sur le développement et la paix (INDEPAZ) rapporte qu’au moment du décès de Yamile, plus de 700 leaders communautaires et activistes pour les droits humains ont été tué·e·s depuis la signature en août 2016 d’un traité de paix par la Colombie. La plupart furent assassiné·e·s pour s’être opposé·e·s à des trafics de drogue et des opérations minières; y compris les peuples autochtones, les Afro-Colombiens et les défenseures des droits humains étant les plus exposé·e·s.

Moins d’une semaine après le décès de Yamile, des milliers de Colombien·ne·s ont manifesté dans les petites et grandes villes, brandissant des photos en noir et blanc d’activistes tué·e·s, et sur lesquelles était écrit : « Il ne peut y avoir de paix sans leaders » et « Fini les bains de sang ».

Yamile Guerra n’avait que 42 ans au moment de son assassinat.