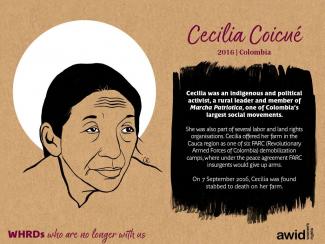

Cecilia Coicué

In September 2016, the 13th AWID international Forum brought together in Brazil over 1800 feminists and women’s rights advocates in a spirit of resistance and resilience.

This section highlights the gains, learnings and resources that came out of our rich conversations. We invite you to explore, share and comment!

One of the key takeaways from the 2016 Forum was the need to broaden and deepen our cross-movement work to address rising fascisms, fundamentalisms, corporate greed and climate change.

With this in mind, we have been working with multiple allies to grow these seeds of resistance:

And through our next strategic plan and Forum process, we are committed to keep developing ideas and deepen the learnings ignited at the 2016 Forum.

AWID Forums started in 1983, in Washington DC. Since then, the event has grown to become many things to many peoples: an iterative process of sharpening our analyses, vision and actions; a watershed moment that reinvigorates participants’ feminisms and energizes their organizing; and a political home for women human rights defenders to find sanctuary and solidarity.

Pendant des décennies, les universitaires et défenseur·euse·s féministes ont développé d’importantes notions liées au genre afin de comprendre et combattre l’oppression et la discrimination. Ces notions sont maintenant devenues la cible d’acteur·ice·s antidroits qui prétendent que les rôles de genre patriarcaux oppressifs relèvent du « bon sens », peignant stratégiquement toutes les autres idées, normes culturelles et formes de vie sociale comme une idéologie dangereuse et conspirationniste.

Lisez le dossier sur Les Discours Sur L’ « Idéologie Du Genre » : Une Menace Pour Les Droits Humains

We invite you to explore the Priority Areas and Stay Informed sections of our website, or use the search function to find information about the specific topics you are researching.

We particularly recommend that you explore our toolkit “Where is the Money for Women’s Rights” (WITM Toolkit). This is a Do-it-Yourself Research methodology to support individuals and organizations who want to conduct their own research on funding trends for a particular region, issue or population by adapting AWID’s research methodology.

Day 2

What if we reimagined ways of caring for our communities?

What if the economy was not about someone else’s profit but about care for our individual and collective wellbeing? These stories are about building communities of care with and for people who are historically and presently excluded, disenfranchised and dehumanized by both state and society. These are the stories of feminists centering care in the economy.

Segundo Diálogo de Alto Nivel sobre la Financiación para el Desarrollo

Las naciones ‘en desarrollo’ exhortaron a que se tuvieran en cuenta los desafíos globales así como las necesidades y posibilidades locales en la interacción con diferentes grupos (mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, etc.) para abordar las temáticas identificadas en el Consenso de Monterrey.

📅 Miércoles 13 de marzo

🕒 10:30 a. m. - 12:00 p. m. EST

Organizan: AWID, Red-DESC, Franciscan International y Womankind Worldwide como parte de Feministas por un Tratado Vinculante

🏢 Church Center de las Naciones Unidas, 777 United Nations Plaza, piso 11, Nueva York

Cuando lleguen al centro de São Paulo, verán el edificio de la Ocupação 9 de Julho, un sitio prominente en la lucha por la vivienda social y un importante espacio cultural. Este es el trabajo del Movimiento de Trabajadores Sin Hogar (Movimento dos Sem-Teto do Centro, MSTC), un movimiento de más de 2000 personas que actúa en el centro de la ciudad y convierte espacios abandonados en viviendas para trabajadorxs de bajos ingresos, niñxs, mujeres, adultos, ancianxs, migrantes y refugiadxs. En este edificio en particular, brindan comida y albergue a 122 familias.

Le cinquième Dialogue de haut niveau sur le financement du développement, organisé les 7 et 8 décembre 2011, a marqué le début des discussions relatives au programme de développement de l’après-2015 et aux liens entre ce programme et le financement du développement. La conférence a accordé une attention particulière à la question de l’accroissement de l’aide au financement des OMD. Dans ses observations finales, le Secrétaire général a appelé les membres à commencer à réfléchir sur le cadre de développement de l’après-2015.

Centers activists’ voices and experiences to analyze how money moves and who it is reaching

Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM)

Additional consultation sessions on the Draft Outcome Document