Gloria Carolina Hernández Vásquez

Dans le monde entier, les femmes défenseuses des droits humains défendent leurs terres, leurs moyens de subsistance et leurs communautés contre le pouvoir des entreprises et des industries extractives. Elles se mobilisent et défient de puissants intérêts économiques et politiques qui motivent la spoliation de terres, le déplacement de communautés, la perte des moyens de subsistance et la dégradation de l'environnement.

L’extractivisme est un modèle économique et politique de développement qui œuvre à la marchandisation de la nature et privilégie le profit au détriment des droits humains et de l'environnement. Enraciné dans l'histoire coloniale, il creuse les inégalités sociales et économiques au niveau local et mondial. Le plus souvent, les femmes rurales, noires ou autochtones sont les plus touchées par l’extractivisme et sont largement exclues des espaces de prise de décision en la matière. Les femmes se mobilisent pour défier ces forces patriarcales et néocoloniales et défendre les droits, les terres, les personnes et la nature.

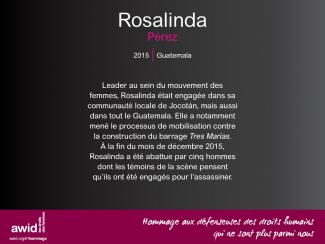

Les femmes qui s’opposent aux industries extractives vivent une série de risques, de menaces et de violations de leurs droits comme la criminalisation, la stigmatisation, la violence et l'intimidation. Leurs histoires révèlent des aspects évidents de violences sexuelles et basées sur le genre. Parmi les auteurs de ces abus se trouvent les autorités locales et fédérales, les entreprises, la police, les militaires, les forces de sécurité paramilitaires et privées, et parfois mêmes leurs propres communautés.

L'AWID et la Coalition internationale des femmes défenseures des droits humains (WHRDIC) ont le plaisir d'annoncer la sortie de leur publication « Les défenseuses des droits humains résistent à l’extractivisme et aux pouvoir des entreprises », un rapport basé sur un projet de recherche transrégional qui relate les expériences vécues par des défenseuses en provenance d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine.

Nous encourageons les activistes, les membres de mouvements sociaux, la société civile, les donateurs et les décideurs à lire et à faire usage des documents suivants pour leur travail de plaidoyer, comme outil pédagogique et comme source d’inspiration :

« Les défenseuses des droits humains résistent aux industries extractives : Aperçu des principaux risques et des obligations en matière de droits humains » est une analyse de la situation d’un point de vue du genre. Ce rapport (en anglais, bientôt disponible en français) analyse les formes de violations et les types d'auteurs de ces violations, il reprend les obligations les plus pertinentes en matière de droits humains et formule une série de recommandations politiques à l’intention des États, des entreprises, de la société civile et des donateurs.

« Arrimer la résistance à l'action : Les stratégies des défenseuses des droits humains qui résistent aux industries extractives » est un guide pratique qui décrit des formes créatives et stratégiques d'action, des stratégies qui ont porté leurs fruits et des histoires de résistance inspirantes.

La vidéo « Protéger les personnes et la planète: les femmes qui résistent aux industries extractives. » met en lumière le courage des défenseur-e-s des droits humains d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Elles partagent leurs luttes pour la terre et la vie et parlent des risques et des défis auxquels elles sont confrontées dans leur activisme.

« Contester le pouvoir corporatif : Les luttes pour les droits des femmes, la justice économique et la justice de genre » est un rapport de recherche qui décrit les effets du pouvoir des entreprises et offre des perspectives sur des stratégies de résistance.

Faites-nous part de vos commentaires

C’est avec gratitude que l’AWID reconnaît les contributions précieuses de chaque défenseur-e des droits humains qui a participé à ce projet. Cette recherche a été rendue possible grâce à votre volonté à partager vos expériences. Votre courage, créativité et résilience est une source d’inspiration pour nous toutes et tous. Merci !

AWID does not provide group discounts, but we do provide registration discounts to members. (Click here to learn more about becoming a member)

Les antidroits ont adopté une double stratégie : outre leurs attaques ouvertes sur le système multilatéral, ils et elles sapent les droits humains depuis l’intérieur. Leur implication vise à prendre le contrôle des processus, instaurer des normes régressives et fragiliser la redevabilité.

Le Forum a été un espace clé pour le Mouvement des femmes autochtones (Indigenous Women’s Movement, IWM) dans son rapport au féminisme. Aux Forums de l’AWID, elles ont appliqué la même stratégie que celle utilisée pour les Nations Unies. Au cours de ce processus, les deux mouvements ont été transformés : de nouvelles voix et questions ont émergé au sein de l’IWM, et les féministes ont commencé à changer leurs discours et leurs pratiques autour des droits fonciers et de la spiritualité, elles ont mieux compris les droits collectifs et ont inclus l’IWM dans leurs événements et leurs programmes. Mónica Alemán et María Manuela Sequeira, de l’IWM, nous ont raconté cette histoire.

How movements are resisting fascist agendas in relation to climate change.

📅 Tuesday, November 11, 2025

📍 Beira Rio Hotel, Belém, Pará

Reconocemos que el viaje involucra muchos desafíos y por eso brindaremos más información y detalles sobre cómo llegar a Bangkok cuando abramos el proceso de inscripción a principios del próximo año.

Want to join the growing numbers of people saying “enough” to the infiltration of the UN by anti-rights actors?

Les agradecemos su interés por visitar el sitio web de AWID. Para obtener más información sobre nuestro trabajo, visiten https://www.awid.org/es

Movimientos que marchan en todo el mundo por la justicia climática.

📅 Sábado, 15 de noviembre de 2025

📍 Varias ubicaciones

Les langues de travail de l'AWID sont l'anglais, le français et l'espagnol. Le thaï sera ajouté comme langue locale, ainsi que la langue des signes et d'autres mesures d'accessibilité. D'autres langues étant susceptibles d’être ajoutées si le financement le permet, nous vous invitons à consulter régulièrement les mises à jour. La justice linguistique nous tient à cœur et nous essaierons d'inclure autant de langues que possible en fonction de nos ressources. Nous espérons créer de multiples occasions pour que chacun·e d'entre nous puisse s'exprimer dans sa langue et communiquer avec les autres.

Ghiwa Sayegh is an anarcha-queer writer, independent publisher, and archivist. She is the founding editor of Kohl: a Journal for Body and Gender Research and the co-founder of Intersectional Knowledge Publishers. She has an MA in gender studies from Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis. She is passionate about queer theory, transnational circulations, and imagined or unknown histories. Her influences are Audre Lorde and Sara Ahmed.

L'enquête "Où est l'argent?" #WITM est maintenant en ligne ! Plongez dans l'enquête et partagez votre expérience du financement de votre organisation avec des féministes du monde entier.

En savoir plus et participer à l’enquête!

Les mouvements féministes, en faveur des droits des femmes et leurs allié-e-s du monde entier s’opposent au pouvoir et imaginent de nouvelles politiques de libération. Des ressources économiques et politiques aux actes quotidiens de résistance et de survie, les contributions qui viennent nourrir ce travail revêtent de nombreuses formes.

L’initiative de l’AWID, Ressources des mouvements féministes (Resourcing Feminist Movements, RFM), met en lumière l’écosystème de financement actuel, qui va des modèles d’attribution des ressources auto-générée aux voies de financement officielles.

A travers nos recherches et analyses, nous examinons de quelles façons les pratiques de financement pourraient mieux servir nos mouvements. Nous faisons une étude critique des contradictions propres au “financement” de la transformation sociale, compte tenu notamment de la répression politique croissante, des programmes anti-droits et du pouvoir grandissant des entreprises. Mais surtout, nous élaborons des stratégies collectives en appui à des mouvements fleurissants, solides et résilients.

Créer et élargir les alternatives : Nous développons les pratiques de financement qui accordent une place prépondérante aux priorités des activistes et impliquons un large éventail de donateurs et d’activistes dans la création de nouveaux modèles dynamiques d’attribution de ressources en faveur des mouvements féministes, en particulier dans un contexte qui voit l’espace de participation de la société civile diminuer considérablement.

Enrichir nos connaissances : Nous explorons, échangeons et consolidons nos connaissances sur la façon dont les mouvements attirent, organisent et utilisent les ressources qui leur sont nécessaires pour entreprendre des changements significatifs.

Plaider : Nous travaillons en partenariat, comme avec le Count Me In! Consortium, afin d’influencer les programmes de financement et permettre aux mouvements féministes d’être en dialogue direct pour déplacer le pouvoir et l’argent.

La montée en puissance des antidroits a préparé son terrain. Nous devons comprendre la montée de l’ultranationalisme, du pouvoir incontrôlé des entreprises, de la répression croissante et de l’amenuisement de l’espace civique pour contextualiser les menaces actuelles contre nos droits.

con Luam Kidane, Mariama Sonko, Yannia Sofia Garzon Valencia y Nomsa Sizani

Ce fanzine collectif est issu d’une série de cercles de partage organisés en 2022, rassemblant des féministes des quatre coins du monde. Ces rencontres visaient à partager des expériences et à s’enrichir mutuellement pour découvrir comment les communautés réagissent à la crise climatique dans divers contextes locaux.

Nouveaux

Les participant.e.s se rassembleront physiquement sur un certain nombre de sites en dehors du site de Bangkok, dans différentes parties du monde, chaque jour du Forum. Tous ces sites auto-organisés seront virtuellement connectés au site du Forum à Bangkok pour des sessions conjointes et hybrides. Tout comme pour les personnes se connectant en ligne, les participant.e.s au Hub pourront animer des sessions, participer à des conversations et profiter d'un programme riche et diversifié.

Les lieux de rencontre seront annoncés en 2024.