Parvin Paidar

En septiembre de 2016, 1800 feministas y activistas por los derechos de las mujeres de todos los rincones de nuestros movimientos se congregaron en las costas de Bahia, en el 13º Foro Internacional de AWID.

En esta sección se destacan los logros, los aprendizajes y los recursos que surgieron de las ricas conversaciones mantenidas. Te invitamos a analizar, compartir y comentar.

Uno de los aportes más importantes del Foro fue la necesidad de ampliar y profundizar nuestro trabajo entre movimientos, frente a la confluencia de los fascismos en auge, fundamentalismos, codicia corporativa y cambio climático.

Nuestras Iniciativas Semilla han ayudado a 20 ideas que surgieron en el Foro para crecer en forma de acciones concretas

El vídeo «Defendiendo a las Personas y al Planeta» y la guía «Tejiendo la resistencia a través de la acción» estan protagonizados por defensoras de derechos humanos y presentan estrategias concretas para confrontar al poder corporativo

Con nuestras animaciones El estado de nuestros movimientos feministas y Justicia climática y ambiental, los movimientos ahora tienen herramientas creativas para apoyar su trabajo.

La compilación de las expresiones artísticas «Los Movimientos Importan», sigue inspirando una organización más fuerte y creativa en todo el mundo.

Los movimientos también pueden beneficiarse de nuevas metodologías para imaginar nuestros futuros feministas (¡pronto!)

AWID se ha comprometido, mediante su próximo plan estratégico y su proceso del Foro, a continuar y profundizar las relaciones, las lecciones y los procesos iniciados en el Foro 2016 y basándonos en el momento actual.

Los Foros de AWID comenzaron en 1983 en Washington DC. Desde entonces, el evento ha crecido hasta convertirse en muchas cosas para muchas personas: un proceso iterativo para darle forma a nuestros análisis, objetivos y acciones; un hito crucial que fortalece los feminismos de lxs participantes e infunde energías a sus procesos de organización; un hogar político donde lxs defensoras de derechos humanos encuentran un santuario y solidaridad.

Provide AWID members, movement partners and funders with an updated, powerful, evidence-based, and action-oriented analysis of the resourcing realities of feminist movements and current state of the feminist funding ecosystem.

Identify and demonstrate opportunities to shift more and better funding for feminist organizing, expose false solutions and disrupt trends that make funding miss and/or move against gender justice and intersectional feminist agendas.

Articulate feminist visions, proposals and agendas for resourcing justice.

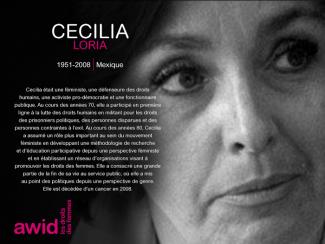

Student, Writer, Leader, Advocate. Each of the four women honored below had their own way of activism but what they had in common is that they all promoted and defended Lesbian Gay Bisexual Transgender Queer and Intersex rights. Join us in remembering and honoring these Women Human Rights Defenders, their work and legacy by sharing the memes below and tweeting by using the hashtags #WHRDTribute and #16Days.

Please click on each image below to see a larger version and download as a file

Groups, organizations and/or movements working specifically or primarily for women, girls, gender justice, LBTQI+ and allied people’s rights in all regions and at all levels, both newly formed and long-standing.

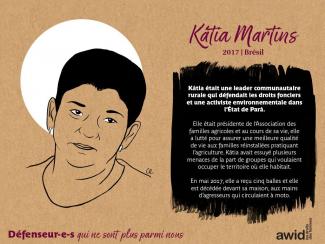

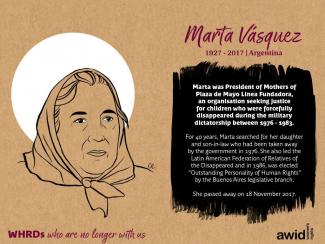

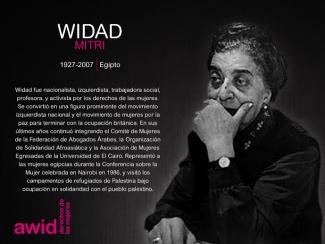

Estas mujeres trans* fueron asesinadas por su activismo y por su identidad de género. Son escasas las leyes que reconocen los derechos de las personas trans* e, incluso donde están vigentes, es muy poco lo que se ha hecho para salvaguardar sus derechos. Únete a AWID para honrar a estas defensoras de derechos humanos, su trabajo y su legado, compartiendo los memes aquí incluidos con tus colegas, amistades y redes; y tuiteando las etiquetas #WHRDTribute y #16Días.

Por favor, haz click en cada imagen de abajo para ver una versión más grande y para descargar como un archivo.

¡Sí! Reconocemos y valoramos las distintas razones por las que los feminismos en sus contextos respectivos no cuentan con financiamiento externo, ya sea por no reunir los requisitos para solicitar donaciones o para recibir dinero del exterior, o bien porque se financian con recursos generados de manera autónoma como estrategia política en sí misma. Deseamos saber de ustedes con independencia de su experiencia de financiamiento externo.

Nous Sommes la Solution is a rural women 's movement for food sovereignty in West Africa. Founded originally as a campaign against hyper-industrialized agriculture, Nous Sommes la Solution has grown into a movement of more than 500 rural women’s associations from Burkina Faso, Senegal, Ghana, Gambia, Guinea Bissau, Mali and Guinea.

Together, this women-led movement is building and strengthening food and seed sovereignty across West Africa. They feed communities, strengthen local economies, amplify the knowledge of women farmers and mitigate the devastating effects of climate change through agroecological practices. They also organize workshops, forums and community radio broadcasts to share their messages, their traditional knowledges and agroecological practices across rural communities.

In collaboration with universities and public research centers, Nous Sommes la Solution works towards restoring traditional Indigenous varieties of rice (a staple food in West Africa) and promoting local food economies based on agroecological principles, influencing national policy-making, all the while supporting women in creating farming associations and collectively owning and managing farmland.

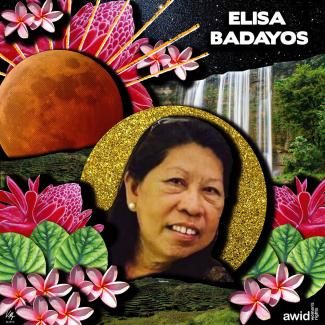

También era organizadora de comunidades urbanas empobrecidas de la Provincia de Cebú, y trabajaba con Desaparecidos, una organización de familiares de personas desaparecidas.

Elisa y dos de sus colegas fueron asesinadxs el 28 de noviembre de 2017 por dos hombres no identificados en Barangay San Ramón, en la ciudad de Bayawan de la Provincia de Negros Oriental, durante una misión que investigaba presuntas violaciones de derechos territoriales en la zona.

La sobreviven cuatro hijxs.

En esta sección se enumeran los principales recursos con los que AWID te recomienda contar para poder realizar la investigación WITM.

En esta sección

Herramientas en línea

Una vez que hayas reunido todos estos recursos, podrás calcular los costos de la investigación utilizando nuestra Planilla «¿Estoy listx?»

À l’heure actuelle, l’enquête est disponible sur KOBO en français, anglais, arabe, espagnol, portugais et russe. Vous pouvez choisir votre langue au début du questionnaire.